«Нас спасла мама». Воспоминания детей войны

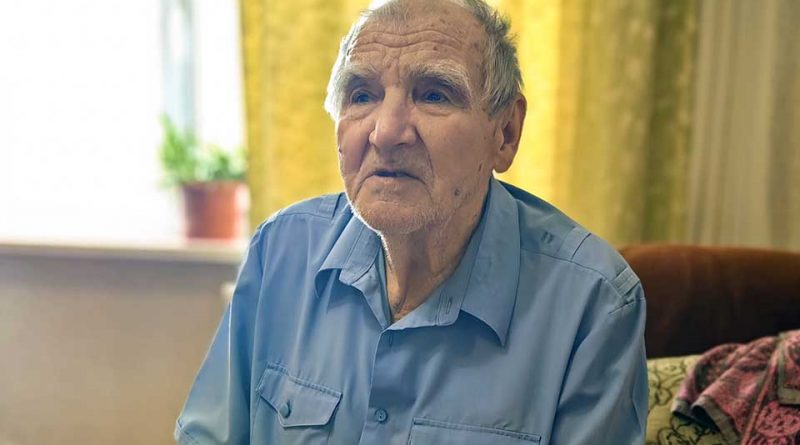

Наша беседа с Виктором Зоричевым состоялась 23 апреля. Именно в этот день ему исполнилось 86 лет. В день рождения, после поздравлений, цветов и подарков, Виктор Петрович рассказывал о своем детстве, которое совпало с военным лихолетьем.

Нам, родившимся в мирное время, трудно и страшно представить, что пришлось испытать детям войны в первые годы жизни. Но мы просто обязаны сохранить летопись воспоминаний тех, кто наяву пережил страшную реальность войны.

— Я родился в 1939 году, — начинает рассказ Виктор Петрович. — Понятно, что события того времени помню только эпизодами, которые врезались в детскую память. Что-то рассказывала уже после войны мама, и это дополняло мои «картинки». Хотя она не любила вспоминать наши военные «приключения» и всегда плакала, когда приходилось мысленно возвращаться в те годы…

Первой и самой страшной потерей семьи Зоричевых была потеря отца. Похоронку мама получила только в январе 1945 года. И всю войну его ждала. Но погиб Петр Борисович Зоричев практически через месяц после мобилизации — 2 августа 1941-го, в боях под российским городом Ярцево. Было ему 32 года. Похоронен там в братской могиле, где под плитами мемориала лежат более 4 тысяч погибших воинов. У семьи осталась архивная выписка из штаба армии о его смерти и копия похоронки… Даже фотографии отцовской не осталось — все сгорело, когда в их дом попал снаряд. Уже через десятки лет со взрослым сыном Валентином и старшим братом Петром Виктор Петрович привез на братскую могилу под Ярцево горсть Быховской земли, и два поколения семьи Зоричевых поклонились праху отца и деда.

— Мать моя — коренная быховчанка, отец — родом из деревни Новый Быхов, до войны работал вольнонаемным в Быховском военном гарнизоне. Отца не помню совсем, мне всего два года было, когда он ушел на фронт. В первые дни войны погибли десятки тысяч наших солдат — отцов, дедов, братьев, — не устояв перед немецким нашествием. Немцы, наступая на Москву, кинули под Смоленск свои полчища. Наши тогда не были готовы…

Прасковья Клементьевна Зоричева осталась с двумя маленькими сыновьями на одной из самых горячих линий фронта, и главной ее задачей было — сохранить мальчиков. Ей на начало Великой Отечественной было немногим за 30 лет. Мудрая и сильная женщина справилась — Петя и Витя Зоричевы остались живы. Благодаря матери…

Прасковья Клементьевна еще до войны работала телеграфисткой на почте в Быхове. И ей довелось увидеть первых немцев. Это были вражеские диверсанты, переодетые в советскую форму. Их задача была — парализовать связь. Они ворвались на почту, увезли и расстреляли начальника почты. Чудом Прасковья Зоричева осталась жива. Но ей была предназначена другая задача — спасти сыновей.

— Конечно, нас спасла мать, — задумчиво произносит Виктор Петрович. — Какой ценой ей это далось, одному Богу известно. Но все матери так и поступали. Все помнить я, конечно, не могу. А сейчас даже спросить не у кого. Нет на этом свете ни мамы, ни старшего брата… Первые мои воспоминания детства: мы едем с мамой и братом в товарном вагоне, где нечем дышать от количества людей. Я так понимаю, бежали в сельскую местность, где менее интенсивные военные действия. Помню, сразу где-то в церкви приютились: ярко помню, как бегали с детишками по храму… Потом бродили по деревням, просились на ночлег — под Белыничами, в Княжицах. Маму с детьми сельчане быстрее пускали на постой. Где-то у добрых людей мы и первую военную зиму пережили. Помню, как только пришла весна 1942-го, мы с братом на полях собирали гнилую картошку, чтобы покушать… А щавель уже настоящим лакомством был. Конечно, кормил лес, но, если встретят полицаи, заберут последний сухарь. Мама рассказывала, что зашила мне в детское пальтишко отцовский костюм, чтобы сохранить память об отце, но и там нашли, вспороли подкладку и забрали…

Такие ранние воспоминания ребенка трех-четырех лет, наверняка, потому и сохранились, что градус накала страстей был на предельном уровне. Потом, когда стало понятно, что война затягивается не на один год, Прасковья Клементьевна стала искать путь домой. В это время по дорогам потянулись уже на оккупированной территории к своим домам беженцы.

— Мама бросалась к каждой группе людей, идущих на север. Помню, как она часто причитала: «Когда же мы попадем домой?!» Наконец, мы пристроились к толпе беженцев, направляющихся по большаку в сторону Быхова. Помню тот большак, дорогу, по которой беженцы шли к себе на родину, хоть и немцы там, да жить надо. Когда пришли в родной город, первое воспоминание — повсеместный запах гари. Большая половина домов в городе была сожжена. Быхов очень сильно бомбили, потому что там был военный гарнизон, летная часть и железнодорожный узел… Кругом проволока колючая, патроны, гранаты, мины валяются. После войны это нам вместо «игрушек» было. Сколько друзей повзрывались на них уже после войны! Сгорел и наш дом на улице, которая сейчас называется Якуба Колоса, а раньше была Ямская… После войны на этом же месте мы с мамой поставили маленький домик, избушку, точнее сказать. Но мать была так счастлива, что она со своими детьми под своей крышей, хотя сразу даже пола не было…

Уже в родном Быхове тоже пришлось несладко. Хорошо, что приютил нас мамин брат, дом которого остался цел после бомбежек. Жили там человек пятнадцать-двадцать таких же погорельцев.

В этом же доме на Белой Горе квартировался и комендант Быхова, немецкий офицер… От него у Виктора тоже память осталась — шрам на позвоночнике: пошутить решил немец — неожиданно залаял по-собачьи, и мальчишка, испугавшись, так упал, что чуть позвоночник не сломал.

По рассказам мамы помнит Виктор Петрович, как фашисты водили целыми колоннами евреев на расстрел, наверное, не только из Быхова, но и из окрестных деревень. Одна история запала в память и в сердце:

— Сейчас понимаю, как это страшно видеть. Вокруг полицаи, немцы с собаками. Правда, оцепление было несильное, потому что евреи всегда шли на смерть покорно. Но у нас в Быхове был случай, когда одна непокорная девушка все-таки вырвалась из толпы и выбрала другую смерть — бросилась в колодец… Сейчас в Воронино памятный знак расстрелянным евреям установлен… Сколько их там погибло…

Полицаи во время оккупации зверствовали иногда больше, чем немцы. Но и их настигла кара после войны. Одного из них, сбежавшего на Дальний Восток, узнал приехавший туда быховчанин. Его потом судили в Быхове. Я школьником ходил на суд. Помню, как жалко выглядел этот человек. А люди свидетельствовали, как он целыми семьями выводил людей на расстрел. Его тоже приговорили к расстрелу.

Кроме бомбежек, смерти от рук оккупантов чуть ли не самыми страшными опасностями были голод и болезни. Маленький Витя Зоричев за войну переболел малярией, корью. Из-за ослабленного здоровья даже в школу уже после войны пошел на два года позже. Вот тиф его миновал. Хотя мама с братом слегли. Немцы их, конечно, изолировали за колючую проволоку. А Витя носил им скромные передачки, которые собирали родственники.

— Я маленький, под колючую проволоку прошмыгну, отнесу маме с братом покушать. Выжили они после тифа! Если бы не стало мамы, то и мы бы вряд ли войну пережили. Вокруг много детей погибало от голода и болезней. Я сам тяжело болел, но мама выходила. Помню, мак толкла и кормила меня. Чувство голода сопровождало нас постоянно и во время войны, и в послевоенные годы. Чтобы выжить, шелуху картошки сушили, мололи ее в ступках, потом с мякиной смешивали. Вот и весь рацион…

А потом советские бомбардировщики в небе над Быховом летели бомбить Берлин. Это тоже ярко запечатлелось в мальчишечьей памяти. Немецкие зенитки отчаянно стреляли по ним, но наступление Красной Армии уже было не остановить.

— Когда началось наше наступление, всех предупредили — будет сильная бомбежка, надо прятаться. Мы все, кто жил в доме у дяди, вырыли себе блиндаж. Когда в очередной раз там прятались, вдруг плащ-палатку, которой был завешен вход, приподняли два автоматчика. Как сейчас помню их силуэты на фоне лунного неба. Мы уж подумали, сейчас немцы нас гранатами забросают. А это оказались наши разведчики. Спросили: «Где вокзал?» И побежали по указанному нами направлению. Им было важно отрезать немцам пути к отступлению.

Мальчики Зоричевы выжили, выросли крепкими, состоявшимися мужчинами, создали семьи, вырастили детей. Прасковья Клементьевна до пенсии продолжала работать на почте. Она прожила долгую достойную жизнь, смыслом которой оставались сыновья и их семьи. Старший брат Петр окончил академию генштаба Вооруженных Сил СССР в Москве. Служил в штабе западной группы войск. Виктор прошел славную трудовую биографию, создал семью, прекрасно воспитал сына, который окончил Львовское высшее военно-политическое училище.

— Жену свою Любу я привез из Челябинска, где работал на металлургическом заводе после технического училища. В Могилев приехал уже с женой. Здесь уже у нас родился Валентин. Ехели мы целенаправленно — на строительство Лавсана. Мы принимали первое оборудование комбината синтетического волокна. Параллельно пошел учиться в Могилевский политехникум. Электрослесарем КИПиА на «Химволокно» я проработал до самой пенсии. В 1974 году за работу был удостоен ордена Трудового Красного знамени. Есть другие награды. Всегда старался трудиться честно и ответственно. У меня было много учеников, которым, как говорится, я дал путевку в профессию. Но трудовые будни — это уже другая история…

Сегодня у Виктора и Любови Зоричевых растут четверо внуков. Жизнь продолжается, есть чем порадоваться этой семье. Только Виктор Петрович каждое лето отправляется из комфортабельной квартиры в Могилеве в Быхов на берег Днепра, в маленький материнский домик, где в тишине и покое можно подумать, повспоминать, проанализировать свою жизнь, в которой было столько вех, испытаний, достижений. Но черный след и шрамы войны не смыть ни слезами, ни временем.

Диана Гаранинова