ПЕСНЕ ТЫ НЕ СКАЖЕШЬ ДО СВИДАНИЯ…

Советская песня — массовая, военная, патриотическая, эстрадная, детская, авторская, народная — явление отечественной массовой музыкальной культуры, интерес к которому непреходящ. Она всегда отражала дух своего времени, связь с жизнью, её историю. Это летопись страны.

Она пробуждала любовь к Родине, рассказывала о героических событиях военных лет, раскрывала внутренний мир человека, взывала к его лучшим чувствам, акцентировала внимание на нравственно-эстетической стороне жизни. Никогда и ни в какой другой стране песня не имела такого влияния, как в советском обществе.

Наиболее жизнеспособную, устойчивую традицию в отечественной музыке представляла массовая песня, ставшая одним из ведущих жанров нашего музыкального искусства. Одновременно с ней получают распространение лирические, бытовые, эстрадные.

В 60-е — 70-е годы прошлого века большинство композиторов обращаются к эстрадной песне, исполняемой как солистами, так и вокально-инструментальными ансамблями (ВИА). С гражданской, патриотической тематикой, тесно переплетающейся с лирикой, связано творчество композиторов А. Эшпая, Э. Колмановского, Я. Френкеля, А. Флярковского, Г. Аедоницкого, В. Баснера и многих других. Широко известны песни Д. Тухманова: «Я люблю тебя, Россия» (сл. М. Ножкина), «Мой адрес — Советский Союз» (сл. В. Харитонова), «Притяжение земли» (сл. Р. Рождественского), «Эти глаза напротив» (сл. Т. Сашко). Но наиболее знаменитой стала песня «День Победы» (сл. В. Харитонова), отражающая всенародное ликование по случаю Великого Праздника:

Этот День Победы

порохом пропах,

Это праздник

со слезами на глазах,

Это праздник

с сединою на висках…

Песенную культуру советского периода прославили композиторы Ю. Антонов, А. Пахмутова, А. Бабаджанян, М. Дунаевский, А. Зацепин, И. Лученок и другие. Песенный жанр прославился и обогатился благодаря творчеству поэтов — Б. Ахмадулиной, А. Дементьева, Л. Дербенёва, Н. Добронравова, Е. Евтушенко, М. Пляцковского, Д. Усманова, В. Харитонова и многих других. В творчестве выдающегося композитора Эдуарда Колмановского широко представлена тема гражданственности и патриотизма. Среди его песен-манифестов — «Хотят ли русские войны?» (сл. Е. Евтушенко). Напевность мелодии, её патетика придают песне особую выразительность:

Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тишины,

Над ширью пашен и полей,

И у берёз, и тополей,

Спросите вы у матерей,

Спросите у жены своей,

Спросите вы у тех ребят,

Что под берёзами лежат,

И вам ответят их сыны —

Хотят ли русские войны…

Да! Мы умеем воевать!

Но не хотим, чтобы опять

Солдаты падали в бою

На землю горькую свою…

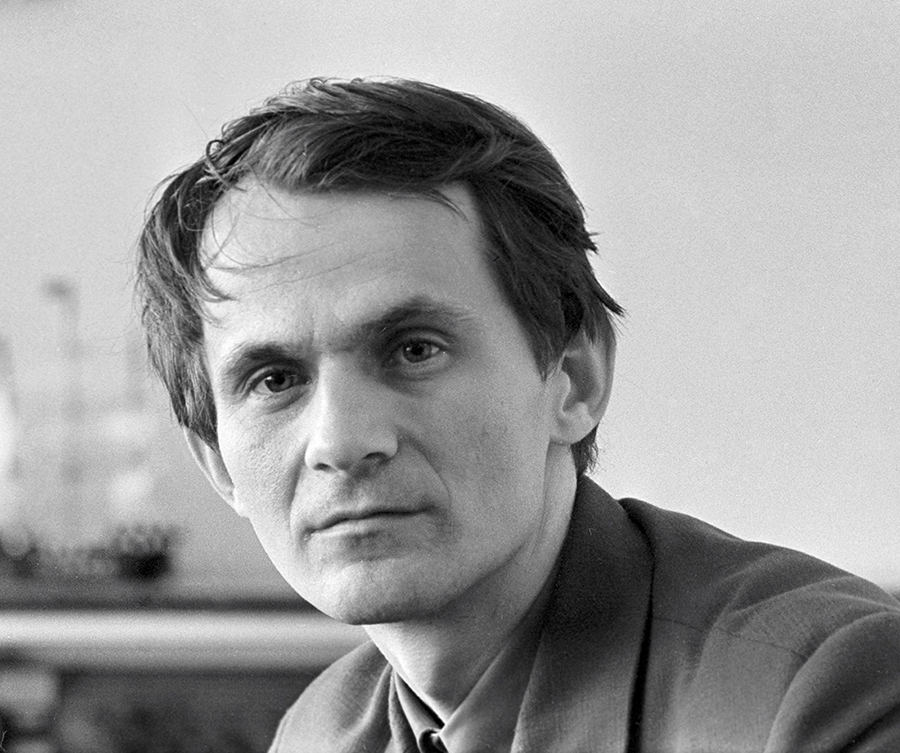

Эдуард Васильевич Колмановский родился 9 января 1923 года в Могилёве. Учился в музыкальной школе, а затем — в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных в Москве. В 1945 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции у В.Я. Шебалина. Первый большой успех пришёл к Э.С. Колмановскому в 1955 году благодаря его музыке к спектаклю МХАТа «Двенадцатая ночь» по пьесе В. Шекспира. В 1958 г. были написаны песни: «Тишина» (сл. В. Орлова) и «Я люблю тебя, жизнь» (сл. К. Ваншенкина). Его песни исполнили многие известные певцы.

Эдуард Колмановский прожил в нашем городе всего лишь несколько месяцев в детстве. Но, как он говорил, Могилёв композитор ощущал не абстрактной точкой на географической карте, а своей Родиной.

Колмановский написал более 200 песен. Он является автором многих инструментальных произведений, музыкальных комедий, оперы для детей «Белоснежка», музыки к драматическим спектаклям, кинофильмам и радиопостановкам. Не стало выдающегося композитора 27 июля 1994 года.

Заслуги нашего земляка отмечены высокими правительственными наградами и званиями — «Заслуженный деятель искусств РСФСР» (1974 г.), народный артист СССР (1991 г.) и государственной премией СССР (1984 г.).

Безусловно, всех песенных композиторов назвать в этом материале невозможно. Но некоторые произведения, которые оставили неизгладимый след в душах современников, я приведу: В. Левашов — «Бери шинель, пошли домой» (сл. Б. Окуджавы), «Там за облаками» (авторы: М. Фрадкин, Р. Рождественский), «Текстильный городок» (Я. Френкель, М. Танич), «Как молоды мы были» (А. Пахмутова, Н. Добронравов), «Я шагаю по Москве» (А. Петров, Г. Шпаликов), «Травы — травы» (В. Шанский, Г. Ющин), «Течёт Волга» (М. Фрадкин, Л. Ошанин), «Алёша» (Э. Колмановский, К. Ваншенкин). Сколько их было!

И никак нельзя забыть песни бардов, которые рождались в молодёжной среде. В лучших из них раскрывались духовные черты героя тех времён. Распространялись они очень быстро, с помощью магнитофонных записей. Авторская песня долго не была представлена на большой сцене. Среди известных поэтов-песенников: Ю. Визбор — «Лыжи у печки стоят»; Б. Окуджава — «Ах, Арбат, мой Арбат», «По смоленской дороге леса, леса, леса…» Открыто политическую огласку в авторскую песню внёс А. Галич. У него героями выступали социальные личности той непростой эпохи. Но самым ярким явлением воспринимался голос Владимира Высоцкого. Это был новый этап в развитии бардовской песни. Широкую известность приобрели его работы: «Спасите наши души!», «Идёт охота на волков», «Я не люблю…» и масса других.

Авторская песня была не просто увлечением. Она имела огромное влияние на общество и в своих лучших образцах напрямую приводила людей к обретению жизненного смысла. Главное было в том, что в этих песнях ставилась проблема, формировались нравственные идеалы, которым следовали герои песни, а на их примере — и почитатели.

Песни советского периода были неразрывно связаны с событиями в нашей страны. Одни из них посвящались покорителям космоса, другие — строителям БАМа, комсомольцам и молодёжи, их трудовым подвигам, спорту. Многие стали народными, превратились в музыкальную классику. Всей своей историей песня доказала огромную художественную значимость и ценность, её воздействие на души и умы людей.

Она всегда представляет серьёзное общественно-политическое явление, ибо ей свойственны гражданственность, эмоциональное богатство и оптимизм.

Песня — наиболее распространённый вид вокальной музыки. В конце 1960-х годов на советской эстраде появились музыкальные коллективы, исполняющие популярную эстрадную музыку и песни в составе вокально-инструментальных ансамблей. Стиль этих ансамблей отличался от традиционной эстрады и был ориентирован на молодёжь.

Большой и заслуженной популярностью пользовались ВИА «Песняры», «Верасы», «Сябры», «Самоцветы», «Весёлые ребята», «Голубые гитары», «Браво», «Аквариум», «Машина времени». Многие советские и постсоветские эстрадные исполнители до начала своей сольной карьеры являлись их солистами. Например, Александр Градский — «Весёлые ребята», Ирина Понаровская — «Поющие гитары», Николай Расторгуев — «Шестеро молодых», «Лейся, песня»; Александр Буйнов — «Весёлые ребята», Ирина Аллегрова — «Электроклуб», Жанна Агузарова — «Браво», а также многие другие.

Нельзя обойти вниманием и белорусскую песенную культуру, которая берёт своё начало от древней культуры восточных славян. Её особенностью является самобытный фольклор обрядных песен: колядных, купальских, на масленицу, во время проведения жатвы, крестинных, свадебных. Многие белорусские композиторы используют в своём творчестве национальные мотивы обрядных песен. Невозможно не упомянуть таких известных композиторов, как Игорь Лученок, Владимир Мулявин, Владимир Оловников, Эдуард Ханок, которые работали в различных музыкальных жанрах, но преимущественно и наиболее плодотворно в песенном.

Хочется вспомнить об одном из них, ярко и уверенно вошедшем в нашу музыкальную культуру. Белорусский композитор И. Лученок родился 6 августа 1938 года. Народный артист СССР и БССР, почётный гражданин Минска. Более 35 лет возглавлял Белорусский союз композиторов. Его творческий путь начался в 60-е годы прошлого века. И главным всегда была песня. Без песен Игоря Лученка сегодня невозможно представить музыкальную жизнь страны. Давно ли вы были у стен Минской ратуши? Нет, не пробегая мимо неё, торопясь на важную встречу. Когда в следующий раз окажетесь в Минске на площади Свободы, присядьте на ближайшую скамью, прислушайтесь. Вот уже в течение 16 лет каждый час на башне, восстановленной в 2004 году, бьют куранты, они отбивают мелодию «Песни про Минск». Это произведение Игоря Лученка, человека, чьё творчество осталось в нашей душе и памяти целой эпохой в развитии музыкального искусства.

Его песни исполняют Лев Лещенко, София Ротару, вокально-инструментальные ансамбли и солисты-вокалисты страны. В их репертуаре песни: «Майский вальс», «Зачарованная», «Мой родны кут», «Если б камни могли говорить», «Письмо из 45-го».

На белорусской эстраде звучат народные песни: «Чарка на пасашок», «Як я ехаў да яе», «Чэпурушэчка», «А я лягу-прылягу», «Касіў Ясь канюшыну», «Купалінка», «Там, за лесам», получившие всенародное признание.

Как будет развиваться белорусская отечественная песенная культура, предсказать трудно. Хорошие мелодичные произведения живут долго. И как вывод:

Песне ты не скажешь

до свидания,

Песня не прощается

с тобой…

Ведь она нужна людям, как птицам — крылья для полёта. Есть и ещё одна, веками подтверждённая, истина: песня — душа народа.

Геннадий САХРАЙ