Комбайн с поля — плуг в борозду

Сев озимых культур под урожай 2021 года

(рекомендации Минсельхозпрода РБ и РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»)

Завершение массовой уборки зерновых в текущем году прогнозируется на конец второй декады августа. Необходимо оперативно провести качественную подготовку почвы и сев озимых зерновых культур и рапса в оптимальные агротехнические сроки.

Видовая структура озимого клина

Важнейшими культурами озимого клина являются рапс, пшеница и тритикале. Успехи селекции по созданию высококачественных (безэруковых и низкоглюкозинолатных) сортов и гибридов резко повысили значимость рапса как на мировом уровне, так и в Беларуси, посевные площади которого превысили в 2020 году 350 тыс. га, а валовые сборы возросли до 870 тыс. т.

Планируемые площади посева пшеницы на зерно составляют 550-560 тыс. гектаров, тритикале — 540-550 тыс. гектаров. Площадь посевов озимой ржи (диплоидные и тетраплоидные сорта) должна равняться 350-370 тыс. гектаров, озимого ячменя — 15-20 тыс. гектаров. В силу недостаточной морозоустойчивости растений озимого ячменя дальнейшее расширение его посевов из-за низкой вероятности благополучной перезимовки нецелесообразно.

Пшеницу и тритикале необходимо разместить на плодородных участках дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных на морене почвах с содержанием гумуса более 2 процентов, фосфора и калия — не менее 150 мг/кг. Озимая рожь, как наиболее пластичная культура, размещается на всех оставшихся разновидностях, кроме избыточно увлажнённых почв. В структуре посевов ржи на лёгких почвах Гомельской и Брестской областей посевы озимой диплоидной ржи должны составлять не менее 60-70 % площадей.

В каждом хозяйстве рекомендуется возделывать не один, а несколько сортов. Преимущество системы сортов состоит в том, что, различаясь по направлению использования, продолжительности вегетационного периода, уровню требовательности к плодородию почвы, генетическому контролю устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов, она обеспечит наиболее рациональное использование плодородия почв, биологического потенциала сортов и факторов среды.

Районированные сорта —основа высоких урожаев

В республике создан сортовой фонд озимых культур, представленный 140 сортами зерновых и 99 сортами и гибридами рапса, прошедшими государственное испытание и внесёнными в государственный реестр сортов. Из них в реестре 40 сортов озимых зерновых культур белорусской селекции, а также 20 сортов и гибридов озимого рапса и 3 сорта озимой сурепицы.

Правильный выбор сорта для конкретного хозяйства и его почвенно-климатических условий имеет первостепенное значение для получения высокой урожайности зерна с высокими технологическими качествами. Благодаря работе селекционеров постоянно повышается генетический потенциал урожайности сортов, их устойчивость к возбудителям болезней, улучшаются хозяйственно-ценные признаки.

Пшеница озимая. Включено в государственный реестр 69 сортов озимой мягкой, 4 сорта твёрдой пшеницы, из них — 15 отечественной селекции. Наиболее высоким потенциалом урожайности по результатам испытания в Госкомиссии обладают отечественные сорта Элегия, Августина, Ода, Балада, Мроя, Гирлянда, Этюд, Набат, Амелия, которые формируют урожайность на уровне 70-80 ц/га и более, а максимальная их урожайность, достигавшая на отдельных сортоучастках, составила 103-110 ц/га в зависимости от сорта. Из зарубежных сортов заслуживают внимания: Дарота, Сейлор, Турния и др. Среди наиболее зимостойтойких следует выделить сорта Ода, Элегия, Августина, Ядвися, Мроя, Этюд.

Лучшими по устойчивости к полеганию являются Августина, Капэла, Кредо, Ода, Сакрэт, Гирлянда и Этюд. Высота растений этих сортов не превышает 90 см с хорошо развитой корневой системой.

Все вышеуказанные сорта озимой пшеницы наряду с высоким потенциалом урожайности, высоким уровнем зимостойкости, устойчивости к стрессовым факторам среды, болезнеустойчивости, обладают высокими хлебопекарными и кормовыми достоинствами.

Тритикале озимое. В государственный реестр сортов включены 23 сорта тритикале озимого, из них 10 сортов отечественной и 13 сортов зарубежной селекции.

Стабильную урожайность на уровне 70 ц/га и выше в Государственном сортоиспытании демонстрируют отечественные сорта Динамо, Благо 16, Ковчег, Устье, Березино, немецкие сорта Бобби, Брюс, Тадеус и польские Боровик, Толедо.

Высокую устойчивость к полеганию показывают Ковчег, Толедо, Тадеус.

Новые отечественные сорта озимого тритикале Ковчег, Березино, Устье, Заречье характеризуются потенциалом урожайности 9-10 т/га, высоким качеством зерна, устойчивостью к неблагоприятным условиям перезимовки, способностью противостоять наиболее вредоносным болезням.

Рожь озимая. В Государственный реестр сортов Республики Беларусь на 2020 г. включены 32 сорта озимой ржи, из них 15 сортов — селекции РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». Из сортов иностранной селекции зарегистрированы гибриды F1 немецкой селекции Пикассо, Зу Драйв, КВС Боно, КВС Раво, Зу Мефисто и др.

Сорта озимой ржи селекции РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», районированные в Республике Беларусь, имеют достаточно высокий уровень потенциальной продуктивности. Среди диплоидных сортов урожайность, достигнутую в процессе сортоиспытания на уровне 70-75 ц/га, показывают отечественные сорта Офелия, Паўлінка, Голубка, Лота. К лучшим тетраплоидным сортам, которые могут формировать урожайность на уровне 65-70 ц/га и выше, следует отнести сорта Пламя, Пралеска, Зазерская 3, Белая Вежа, Росана. Высокой урожайностью (на уровне 80-90 ц/га и выше) отличается гибридная рожь белорусской селекции Лобел-103, Галинка, Плиса; иностранной селекции — Пикассо, Зу Драйв, КВС Боно, КВС Раво, Зу Мефисто. Сорта озимой ржи белорусской селекции занимают 97,2 % площадей, отводимых под эту культуру в республике.

Для использования на зелёную массу в Государственный реестр сортов по всем регионам Беларуси включён новый сорт озимой ржи Вердена, созданный в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». Отличается высокой пластичностью и приспособленностью к условиям выращивания, хорошо развивается на всех типах окультуренных почв. Не требует значительного применения средств защиты, что является более экологически чистым возделыванием. Сорт отличается способностью быстро отрастать после укоса и стравливания. Рано отрастает весной, быстро накапливает зелёную массу, обладает высокой, равномерной облиственностью.

Ячмень озимый. В государственный реестр сортов включены 12 сортов ячменя озимого иностранной селекции.

Наиболее урожайными сортами, способными формировать урожайность на уровне 70 ц/га и выше, являются Тереза, Изоцел, Дипло, ЗУ Матео и др., которые сочетают в себе относительно более высокую зимостойкость и устойчивость к полеганию.

Оптимизация сортовой структуры озимых зерновых культур должна учитывать достоинства и недостатки включённых в Реестр сортов, перспективу их возделывания.

Важнейшие положения интенсивных технологий возделывания озимых зерновых культур заключаются в следующем:

Предшественники

Размещение озимых зерновых культур в севообороте по предшественникам является одним из главных доступных и малозатратных резервов повышения продуктивности зернового поля.

Посевы пшеницы необходимо размещать после озимого рапса, бобовых — люпина, клевера, однолетних бобово-овсяных смесей.

Пшеницу можно размещать по овсу, идущему после бобовых и унавоженных пропашных культур. Недобор зерна при таком размещении будет на уровне 8%.

Недопустимые предшественники для пшеницы — многолетние злаковые травы и другие зерновые колосовые.

Размещение пшеницы после зерновых (рожь, ячмень, пшеница) приводит к сильному поражению её посевов корневыми гнилями и другими болезнями, резкому снижению урожая (снижение урожайности зерна пшеницы после размещения по таким предшественникам — до 40%).

Озимое тритикале, как и озимая пшеница, очень отзывчиво на предшественники. По своей требовательности к предшественникам оно ближе к пшенице, чем ко ржи. Самая высокая урожайность зерна получается при размещении после озимого рапса, кормового люпина в занятом пару, а также после клевера одногодичного пользования. При размещении после клеверо-тимофеечной смеси второго года пользования и по овсу, идущему после ячменя, урожайность на 11% меньше, чем по лучшим предшественникам. Снижение урожайности тритикале после многолетних трав обусловлено малым удельным весом клевера и преобладанием тимофеевки в травостое 2 года пользования. Размещение её по зерновым колосовым (ячменю, озимой ржи, озимой пшенице) приводит к значительному (до 20-28%) недобору зерна. Необходимо отметить еще более резкое снижение урожайности озимого тритикале в бессменных посевах.

Рожь значительно слабее поражается корневыми гнилями и меньше, чем пшеница, реагирует на предшественники. Её посевы можно размещать по клеверу, клеверо-тимофеечной смеси 1-2 лет пользования, однолетним бобовым и бобово-злаковым травам, зернобобовым (горох, люпин), после ячменя и овса, идущими после унавоженных пропашных и бобовых предшественников. Однако если ячмень высевался после зерновых колосовых культур, то после него рожь снижает урожайность до 15%. При недостатке бобовых и других хороших предшественников озимую рожь можно высевать и по многолетним злаковым травам при условии обеспечения качественной обработки почвы.

Основная обработка почвы под озимые культуры

Лущение стерни. Технология подготовки почвы при возделывании полевых культур в условиях Беларуси включает в себя предварительную, основную и предпосевную операции. При этом как в отвальной, так и в ресурсосберегающей, где в качестве альтернативы обороту пласта применяют дисковые, чизельные агрегаты, обязательным элементом выступает лущение стерни.

Лущение предотвращает поступление семян сорняков, рост вегетативных органов многолетних видов, способствует гибели личинок, куколок и яиц насекомых-вредителей, корневых гнилей. Также лущение предотвращает испарение влаги из почвы после уборки комбайном, увеличивает проникновение влаги внутрь пахотного горизонта. Лущение провоцирует всходы падалицы сорняков, которые уничтожаются основной обработкой почвы либо гербицидами. Проведённое в течение 7 дней после уборки лущение обеспечивает прибавку урожайности 2-3 ц/га последующих яровых культур. При опоздании со сроками проведения эффект снижается и не оправдывает затраты на его проведение.

Более распространены современные дисковые машины — дискаторы, обладающие следующими преимуществами: индивидуальная подвеска дисков с регулировкой угла атаки и крена; отсутствие образования гребней между проходами; наличие катков с функцией выравнивания и уплотнения почвы; глубина обработки может варьировать в пределах от 3-5 см до 15-25 см; скорость движения — 10-25 км/ч.

Кроме лёгких двухрядных дискаторов, на полях Беларуси задействованы 3-4-рядные агрегаты, эффективно работающие на большом количестве пожнивных остатков, что особенно актуально при обработке таких трудно обрабатываемых стерневых фонов, как кукуруза на зерно, озимый рапс, сидеральные посевы. Также эти агрегаты качественно заделывают органические удобрения.

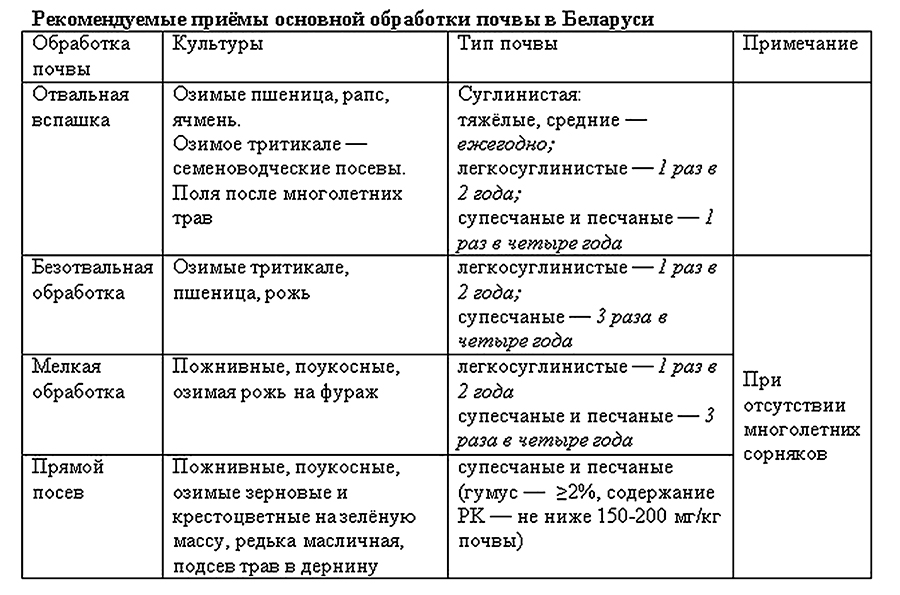

Подготовка почвы под озимые культуры является наиболее значимой в системе мероприятий в технологиях их возделывания и зависит от типа почвы, предшественника и от того, какая культура будет высеваться. На лёгких почвах республики (более 70% земель на пашне) при условии отсутствия засоренности многолетними сорняками предпочтение необходимо отдавать бесплужным технологиям обработки почвы. В хозяйствах с невысокой культурой земледелия, с сильно засорёнными полями, большими потерями зерна при уборке, не успевающих проводить полевые работы в оптимальные сроки, плуг останется основным орудием обработки почвы. Но, если в хозяйстве соблюдается севооборот, имеется необходимая система машин, обработка почвы проводится в оптимальные сроки, выдерживаются нормативы технологических регламентов, то здесь можно эффективно использовать комбинированную систему (чередование по годам вспашки и бесплужных обработок), которая позволяет провести обработку почвы в оптимальные агротехнические сроки (таблица).

Подготовка почвы под озимый сев должна начинаться с отчуждения соломы. Если солома заделана в почву перед посевом озимых, то урожаи снижаются из-за недостатка азота и отрицательного влияния на растения токсичных фенольных веществ, образовывающихся в почве при её разложении. Поэтому при подготовке полей под озимый сев следует незамедлительно убрать с поля пожнивные остатки предшествующих культур и в последующем провести обработку почвы. Что касается дальнейшей технологии обработки почвы и посева под озимые культуры, последовательность операций зависит от предшественника, гранулометрического состава почвы, а также оснащённости машинно-тракторного парка сельхозпредприятия. На чистых от многолетних сорняков участках благодаря замене затратной отвальной вспашки машинами и орудиями для бесплужной обработки почвы можно снизить затраты ГСМ в среднем на 30-35%. Кроме того, в этих условиях наиболее эффективен посев комбинированными почвообрабатывающе-посевными агрегатами с пассивными рабочими органами на фоне предварительно проведенной глубокой (на 18-20 см) безотвальной (чизельной) обработки почвы. Этот приём снижает затраты ГСМ на 14-16% при урожайности зерна озимых ржи, тритикале (по республике в целом) и пшеницы (в южных регионах) на уровне традиционной отвальной вспашки, что, несомненно, свидетельствует о перспективности такой технологии возделывания этих культур в республике.

Удобрение культур озимого сева

Очень важно обеспечить оптимальные условия питания посевов озимых зерновых культур с осени, т.к. именно применение фосфорных и калийных удобрений до посева способствует активному развитию корневой системы, достаточному накоплению сахаров в растениях и, как следствие, их хорошей перезимовке.

Озимые зерновые культуры хорошо отзываются на внесение органических удобрений, поэтому по возможности под них необходимо внести 40-50 т/га соломистого или торфяного навоза. Этот технологический приём окупается прибавкой урожая — 20-25 кг зерна пшеницы или тритикале на 1 т навоза.

Озимые зерновые культуры с осени не нуждаются в высоких дозах азотных удобрений, т.к. азот может способствовать перерастанию растений и ухудшению их перезимовки. Оптимальная доза азотных удобрений для внесения с осени под озимые зерновые составляет 20-25 кг/га д.в. Для предотвращения перерастания озимых в осенний период необходимо исключить применение азотных удобрений на всех полях после высокоурожайных бобовых предшественников, на полях, где непосредственно вносится навоз или внесён под предшественник. Нет необходимости во внесении азотных удобрений и на высококультурных полях, по стерневым предшественникам (при содержании гумуса свыше 2,5% на супесчаных и песчаных почвах, на уровне 3% и более — на суглинистых почвах). В этих случаях, как правило, под них достаточно азота, внесённого с комплексными удобрениями (аммофосом или аммонизированным суперфосфатом). Если же озимые зерновые размещаются по злаковым предшественникам и без внесения органических удобрений, то внесение 20-25 кг/га д.в. азота является обязательным приёмом. В этом случае лучше всего применять КАС, который можно внести с высокой степенью равномерности, какой нельзя добиться с использованием твёрдых форм удобрений и машин центробежного типа.

Важным условием формирования высокопродуктивных посевов является применение оптимальных доз фосфорных и калийных удобрений. Наиболее дефицитными и дорогостоящими в нашей республике являются фосфорные удобрения. По этой причине внесение фосфорных удобрений на пахотных землях не всегда компенсировало вынос этого элемента с урожаем, что приводит к снижению его содержания в почвах. Поэтому при расчётах потребности в фосфорных удобрениях под озимые зерновые культуры под урожай 2020 года необходимо обязательно обеспечить применение фосфорных удобрений в дозах, компенсирующих вынос фосфора с урожаем (11 кг на 1 тонну зерна с соответствующим количеством соломы). При планируемой урожайности 35-37 ц/га расчётная доза фосфорных удобрений должна составить 40 кг/га д.в., при планируемой урожайности 80 ц/га — соответственно 90 кг/га д.в.

Указанные средние дозы удобрений в практике хозяйств должны дифференцироваться по отдельным полям в зависимости от планируемого уровня урожайности и обеспеченности почв элементами минерального питания.

На бедных фосфором почвах (I, II, III группы обеспеченности) с содержанием Р2О5 менее 150 мг/кг почвы необходимы повышенные дозы удобрений в пределах до 150% от выноса с планируемой урожайностью озимых культур.

На среднеобеспеченных почвах (150-250 мг/кг) необходимо предусмотреть полную (100%) компенсацию выноса фосфора с урожаем.

На высокообеспеченных фосфором почвах лёгкого гранулометрического состава с содержанием Р2О5 более 250 мг/кг и на связанных почвах с содержанием Р2О5 более 300 мг/кг необходимо обеспечить частичную (около 50%) компенсацию выноса фосфора с урожаем. Такой подход позволяет получить высокую окупаемость фосфорных удобрений и будет способствовать оптимизации фосфорного режима почв.

Доза калийных удобрений в 100-105 кг/га д.в. компенсирует вынос калия с планируемой урожайностью на уровне 35-37 ц/га (25 кг К2О на 1 тонну зерна с соответствующим количеством соломы). Применительно к каждому полю дозы калийных удобрений необходимо дифференцировать следующим образом. Повышенные их дозы (при 120-130% выноса с урожаем) следует применять на почвах с содержанием обменного калия менее 200 мг/кг почвы. При содержании К2О 200-300 мг/кг доза калия должна компенсировать его вынос с урожаем. При более высоком содержании в почве подвижного калия необходимо предусматривать возврат 50-70% потребляемого урожаем элемента за счёт минеральных удобрений.

Ресурсосберегающее направление в использовании минеральных удобрений — производство их в виде комплексных форм. Институтом почвоведения и агрохимии НАН Беларуси разработана форма комплексного удобрения для озимого рапса марки 7-16-21 с медью и марганцем, в котором все элементы минерального питания сбалансированы в оптимальном для этой культуры соотношении. Удобрения гранулированы и обладают улучшенными физико-химическими свойствами. Внесение их позволяет за один проход внести все необходимые элементы питания в нужном соотношении. За счёт сбалансированности состава, наличия в удобрении серы, бора и марганца обеспечивается прибавка урожайности от 3 до 5 ц/га и получение чистого дохода до 150 тыс. руб./га. Комплексное удобрение для озимого рапса производится на Гомельском химическом заводе. Обращаем внимание руководителей хозяйств, районных и областных управлений сельского хозяйства на высокую эффективность данного удобрения и необходимость своевременной подачи заявок на их приобретение на Гомельский химический завод.

Протравливание семян озимых зерновых культур

Семена озимых зерновых культур постоянно несут высокую инфекционную нагрузку грибов-возбудителей корневой гнили, снежной плесени, головни, спорыньи, септориоза и др. Осенью посевы озимых зерновых культур могут поражаться корневой гнилью, снежной плесенью, септориозом (поражение всходов, а позже листьев), бурой ржавчиной, ринхоспориозом, а в последние годы и мучнистой росой (особенно сорта озимого тритикале польской селекции), поскольку повсеместно сохраняется инфекция как в почве, так и на поражённых растительных остатках. Анализ многолетних данных по распространённости и вредоносности болезней озимых зерновых культур, возбудители которых сохраняются на семенах пшеницы, тритикале, ржи позволил ранжировать их по значимости в следующей последовательности: снежная плесень, корневая гниль фузариозной этиологии, спорынья, септориоз и твердая головня. По культурам значимость болезней распределяется следующим образом: снежная плесень — тритикале, пшеница, рожь; корневая гниль — пшеница, тритикале, рожь; спорынья — рожь, тритикале, пшеница; септориоз колоса — пшеница, тритикале, рожь; твёрдая головня — пшеница. Протравитель обеспечивает обеззараживание семян, защиту проростков и всходов от первичной инфекции, а также растений на начальных этапах развития — от вторичной. Таким образом, это первый этап формирования оптимального фитопатологического состояния посевов, который, как правило, окупается небольшим количеством урожая зерна (0,2-4,8 ц/га). Поэтому принятое ранее постановление об обязательном протравливании всех семян озимых культур, с экономической и экологической точек зрения, полностью оправдано.

В последнее десятилетие частые эпифитотии снежной плесени, которые, как правило, сопровождаются гибелью растений, даже в южной части республики, не следует увязывать с агроклиматическими зонами выращивания культур для рекомендаций по применению протравителей. В условиях (хозяйствах) умеренного или эпифитотийного развития снежной плесени для протравливания семян наиболее высокоэффективны препараты баритон, КС (1,25-1,5 л/т), кинто Дуо, ТК (2,0-2,5 л/т), систива, КС (0,75-1,0 л/т), максим, КС (2,0 л/т), максим Форте, КС (1,5-2,0 л/т), протект, КС (2,0 л/т), таймень, КС (2,0-2,5 л/т), сценик Комби, КС (1,25-1,5 л/т), селест Топ, КС (1,5-2,0 л/т).

В условиях (хозяйствах) умеренного и депрессивного проявления снежной плесени для протравливания семян могут быть использованы выше перечисленные препараты, а также: бункер, ВСК (0,5 л/т), витарос, ВСК (2-2,5 л/т), витавакс 200ФФ, 34% в.с.к. (2-2,5 л/т), виал — ТТ, ВСК (0,4-0,5 л/т), вита Плюс, ВСК (2,0-2,5 л/т), витовт, КС (2,0 л/т), винцит, СК (2 л/т), винцит форте, КС (1,1 л/т), винцит экстра, СК (0,7 л/т), дивиденд стар, КС (1 л/т), клад, КС (0,5 л/т), ламадор, КС (0,2 л/т), иншур перформ, КС (0,5 л/т), ориус 6 ФС, ФЛО (0,5 л/т), поларис, МЭ (1,5 л/т), старт, КС (0,5 л/т), скарлет, МЭ (0,4 л/т).

Препараты могут обеспечивать высокую эффективность при качественной подготовке семян к протравливанию — освобождению от примесей и пыли, из-за которых нередко при затаривании сеялок наблюдается пыление вследствие обрушения препарата вместе с пылью и грязью. В результате происходят значительные потери протравителя, несмотря на то, что они все содержат прилипатель. Необходимо строго соблюдать рекомендуемую норму расхода препарата.

Сроки протравливания семян не оказывают влияния на качество обеззараживания, т.к. используются препараты системного действия, эффективность которых реализуется только при поступлении внутрь зерновки действующего вещества, т.е. при набухании. Влажность зерна, после проведения протравливания и во время хранения протравленного семенного материала не должна превышать стандартную (14%) более, чем на 1%. Протравливание семян следует проводить с помощью специализированных машин на огороженных открытых площадках, а в дождливую погоду — под навесом или в закрытых помещениях при их активном проветривании. Не рекомендуется хранить протравленные семена на открытых площадках с прямым доступом солнечной инсоляции. Все работы с пестицидами осуществляются с использованием индивидуальных защитных средств, лицами, не имеющими медицинских противопоказаний.

Ф.И. Привалов,

Э.П. Урбан,

Д.В. Лужинский,

В.Н. Буштевич,

С.И. Гордей,

В.В. Лапа,

Я.Э. Пилюк,

С.В. Сорока,

А.Г. Жуковский,

РУП «НПЦ НАН Беларуси

по земледелию»